年越しそば

年越しそばとは

年越し蕎麦とは、大晦日に縁起を担いで食べる蕎麦で、歳末の日本の風物詩ともなっている、日本の文化であり風習です。地域による特色があり、呼び方も晦日蕎麦、大年そば、つごもり蕎麦、運蕎麦、また、大晦日蕎麦、年取り蕎麦、年切り蕎麦、縁切り蕎麦、寿命蕎麦、福蕎麦、思案蕎麦と言われています。

年越しそばを食べる理由・由来

大晦日に「年越しそば」を食べる習慣は江戸時代に定着したと言われており、その起源には諸説あります。中でも有力な「延命・長寿祈願」「金を集める縁起物」「旧年の苦労や借金を切り捨てる」「健康祈願」

「世直しそば由来」の5つの説をご紹介します。

[延命・長寿祈願説]

そばは細く長く伸びるので、「長寿延命」「家運長命」などの縁起を担いで食べるようになったというもの。引越しそばの「末永く宜しく」という意味にも通じると言われています。

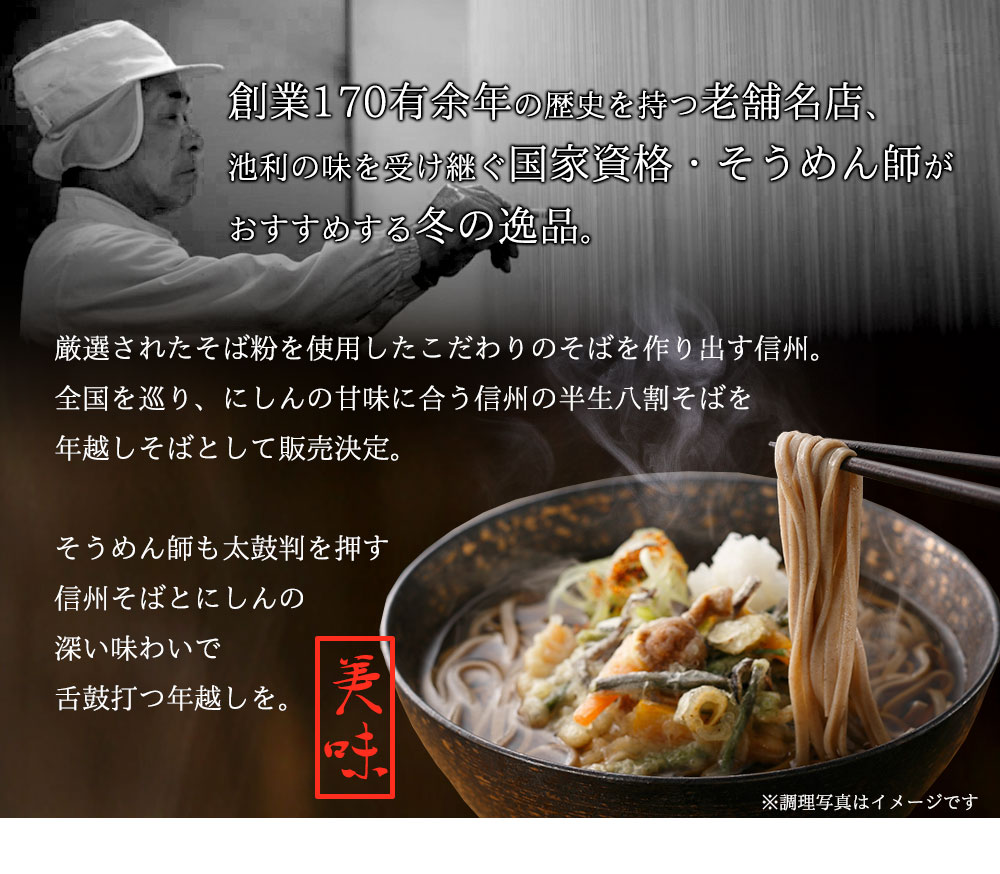

[金を集める縁起物説]

金銀細工師が散らかった金粉を集めるために使っていたのがそば粉。そこから、「金を集める縁起物」「金運を呼ぶ」という意味合いが生まれ、新年の金運向上のために食される様になったという説です。

[旧年の苦労や借金を切り捨てる説]

そばは切れやすいことから、旧年の労苦や災厄をきれいに切り捨てて新しい年を迎えることを願ったとする説です。

「縁切りそば」「年切りそば」とも言います。借金を打ち切る意味で「借銭切り」「勘定そば」とする説もあり、

この場合は必ず残さずに食べなければいけません。

[健康祈願説]

そばは風雨に叩かれても、再び日光を浴びると元気になる植物です。そこから健康の縁起を担ぐのに最適

とされました。また、そばの実が五臓の毒を取ると信じられていたことに由来するとの説もあります。

[世直しそば 由来説]

鎌倉時代、博多の承天寺では年の瀬を越せない町人に「世直しそば」としてそば餅を振る舞ったところ、翌年から皆に運が向いてきたという伝説があります。そこから、大晦日に「運そば」を食べる習慣が生まれました。

「運気そば」「福そば」とも呼ばれます。

年越しそばはいつ食べる(食べる時間・タイミング)

年越しそばを食べるタイミングでもっとも多いのは、やはり大晦日の夜に除夜の鐘を聞きながら、というのが多いようです。 もしくは夕食時に食べられる方もいらっしゃるようです。また、大晦日の昼に食べるという方もいらっしゃる ものの、一年の厄や毒を取り払うといった意味を考えれば、昼よりも夜、夜でも深夜の方がよいのではないでしょうか。 ちなみに一部の地方では元旦に年越しそばを食べる風習があるところもあるようです。

喪中の場合の年越しそば

正確には、喪中(もちゅう)と忌中(きちゅう)の2つがあります。

喪中は、亡くなった方を偲ぶ期間

忌中は、殺生をしたり、公の場に出ることを慎む期間昔は、死は穢れとされていました。

死者の出た家は、穢れを広めないために、喪中は、公の場に出てはいけない。

お祝いごとに出席したり、お祝い事をするのを控える期間が、忌中です。

四十九日法要を終えて忌明になります。

喪中は、故人との関係で違ってきますが、忌明けのあと、半年~1年くらいを

「喪中」にすることが一般的です。

喪中の期間も、お祝い事に開催したり参加することは、慎む人が多いようです。

年越しそばの由来

喪中で、年越しそばを、食べていいのか?悪いのか?

答えは、年越しそばの由来にありました。

・金細工職人さん説

金銀細工師が金粉銀粉を集めるのに、練ったそば粉を団子にして使用したことにあやかって、金を集める縁起物と言われる説

・健康で長生き説

そばは細く長い、また、風雨に痛められても晴天で日光を浴びると元気になる

これにならって、延命長寿・健康を願ったものである。

一般的に、これがよく言われていますね。

プラスして、そばは切れやすいので、「悪いものと縁を切る」という説もあります。