読物

包装・のし紙について

コラム

コラム

- 2021.12.18

- 11:26

GIマーク

農水省の地理的表示に認定されました

「地理的表示保護制度(GI)」とは…

地域で長年培われた特別の生産方法や気候・風土・土壌などの生産地の特性により、高い品質と評価を獲得するに至った産地の名称(地理的表示)を知的財産として保護する制度。 基準を満たすものだけが「地理的表示」の使用を認められ、GIマークを付されます。これは、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。 今後株式会社池利は、更なる高品質な三輪素麺を造り続けて行きたいと思います。

奈良県三輪素麺工業協同組合

奈良県三輪素麺販売協議会

三輪そうめんの歴史

三輪素麺は今を去る千二百有余年前、大神神社(おおみわじんじゃ:奈良県桜井市三輪)の宮司従五位上大神朝狭井久佐(おおみわのあそんさいくさ)の次男、穀主(たねぬし)が三輪の里の土地と三輪山から流れ出る清流が最も小麦の栽培に適するのを知って種を蒔かせ、小麦粉を原料に「素麺」を製造したのが始まりと言われています。

私たち日本人の歩みと共に今日まで育ってきたこの風雅な大和の味「三輪素麺」は、遠く万葉の昔には大宮人が宮廷において保存食として重宝し、御供や引き出物としても広く用いられてきました。

奈良時代から平安時代までは、従来の素麺の原形「索餅(さくへい)」と呼ばれる小麦粉をこね、縄状の麺を二つ折りにしてよじったものであったと言われています。

鎌倉時代になって禅宗が伝来した時、素麺も転機を迎えました。一つは中国の影響で油をつけて延ばすことを知ったこと。挽き臼が入ってきたことで製粉技術が進み、細く長くすることが出来るようになったこと。そして最後にこの物品名が素麺(スーミェヌ:素は精進物の意)という中国語の影響を受けて日本でもこの字を使い、これが訛って「ソーメン」と呼ばれるようになりました。いわば今日の素麺の誕生です。また、「索餅(索麺)」にかわって書物に「素麺」の文字が出てくるのは、南北朝時代の「異制定訓往来(いせいていきんおうらい)」からです。

江戸時代に入り、素麺は広く庶民の口に入るようになりました。また、お伊勢参りによって宿場町として栄えた“三輪”で食べた三輪素麺の声価が諸国へ宣伝され、素麺の製造技術を習い、全国に素麺作りが広まっていったと言われています。

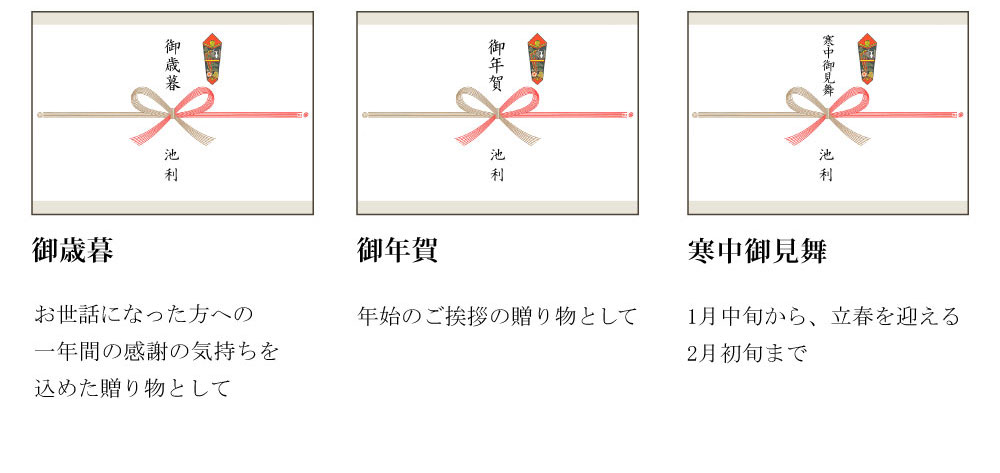

お歳暮とは?

正式には「事始めの日」というお正月をお祝いする準備を始める12月13日から12月20日までに贈るものでしたが、現在では11月末頃から贈られる方も多いようです。

また、関東では12月初旬から12月31日、関西では12月13日から12月31日までとされていますが、暮れも押しせまった忙しい時期に届いても迷惑なので、20日頃までに贈ります。

※12月26日以降になると「謹賀新年」が「寒中見舞い」になるのと同様に「お歳暮」が「御年賀」「寒中御見舞い」となるのが正式マナー。

| 関東エリア | 関西エリア |

|---|---|

| 12月初旬~12月26日 「お歳暮」 |

12月13~12月26日 「お歳暮」 |

| 12月26日~ 「御年賀」「寒中御見舞い」 |

12月26日~ 「御年賀」「寒中御見舞い」 |

お正月に祖霊(先祖の霊)を迎え御魂祭りの御供え物や贈り物をした日本古来の習わしが、起源とされています。嫁いだり、分家した人が親下へお正月になると集まり御供え物を持ち寄ったのが始まり。

今では、日ごろお世話になっている方への年末のあいさつになっています。

一般的な贈り先は、両親、養父母、仲人、親類、上司、会社関係などです。

卜定祭

| 2010年2月5日 大神神社 『卜定祭』 ・ 地元特産「三輪素麺」の新しい年の販売価格を占う「卜定祭」 |

|

|

素麺の歴史は古く、奈良時代に大和地方に起こった 大飢饉から人々を救う為に、大神神社の神主であった 大神朝臣狭井久佐(おおみわのあそんさいくさ)の次男 穀主(たねぬし)によって、素麺とその原料である小麦の生産が 始められたと伝承されています。 |

|

|

| 素麺作りの守護神である大神様のご神前で、

奈良県三輪素麺工業協同組合、 三輪素麺販売協議会参列のもと、 毎年欠かすことなく祭典が厳粛に行なわれ、 祝詞奏上、巫女の舞、玉串奉納の後、 拝殿の奥にて「卜定」が行われ新しい値段が ご神意のまにまに決められます。 |

|

また、祭典後拝殿前斎庭で 三輪素麺掛唄保存会による踊り 「三輪素麺掛け唄」と 「三輪素麺音頭」が奉納されます。 |

|

|

開封の結果今年の価格については、 「中値」に決まり、 今年1年間、この価格を参考に全国で販売を致します。 大神神社の後、元恵比須神社の『大行事社』、『恵比須神社』と 3つの神社を回り、神への祈りが慎ましやかに繰り広げられ。 一年の始まりを告げる三輪素麺業界の大切な神事となっています。 |

|

|

|

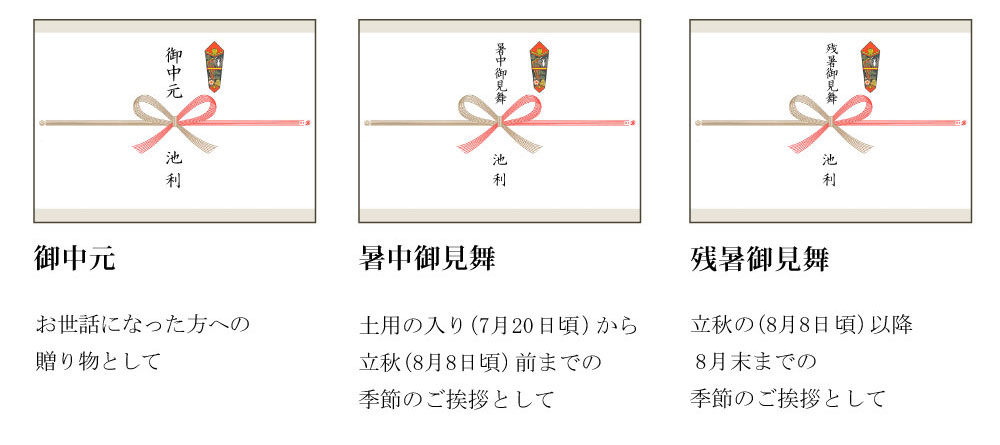

お中元について

お中元とは?

日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めたり、 またこれからもよろしくお願いしますという気持ちを込めて贈るお中元。

お中元は夏のご挨拶とも言われ、お世話になった人あてだけでなく 大好きな人に親愛の情を込めて贈るお中元へと少しずつ変化してきました。

中国古来の祭り事に、神に供え物をして身の汚れを清める日である、 1月15日の「上元」、7月15日の「中元」12月15日の「下元」の「三元」があり、 その内の7月の「中元」が日本に伝わりました。

そして日本古来の先祖にお供え物や贈り物をした習わしと、仏教の盂蘭盆会

(うらぼんえ・7月15日)と重なり、祖先の霊を祭るための供え物を親類縁者、

隣近所に配る習慣ができたのだそうです。

その習慣が、お世話になった人に品物を贈る習慣へと変化し、現在行われている

「お中元」の形に定着しはじめたのは、明治30年代と言われています。

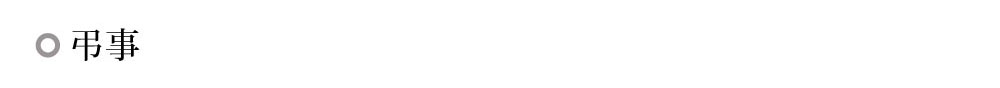

|

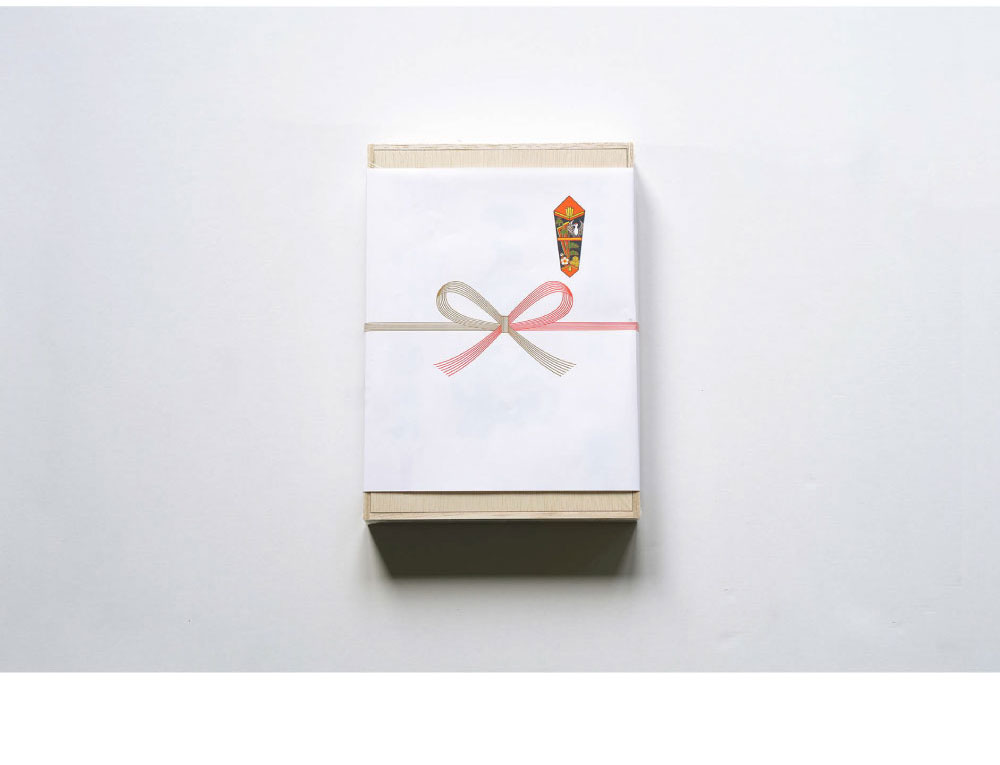

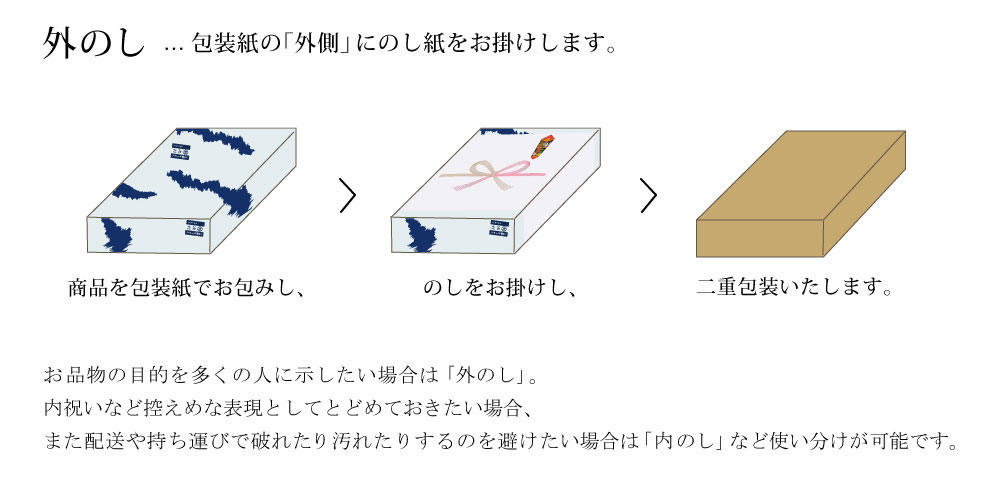

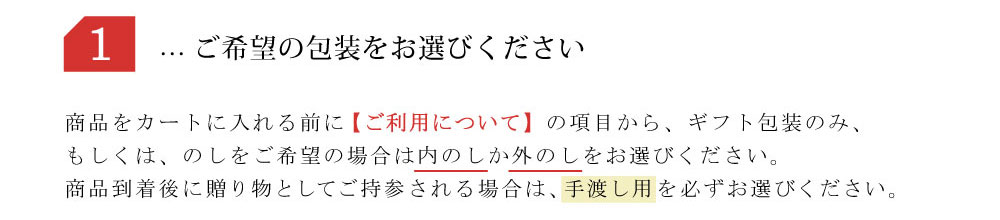

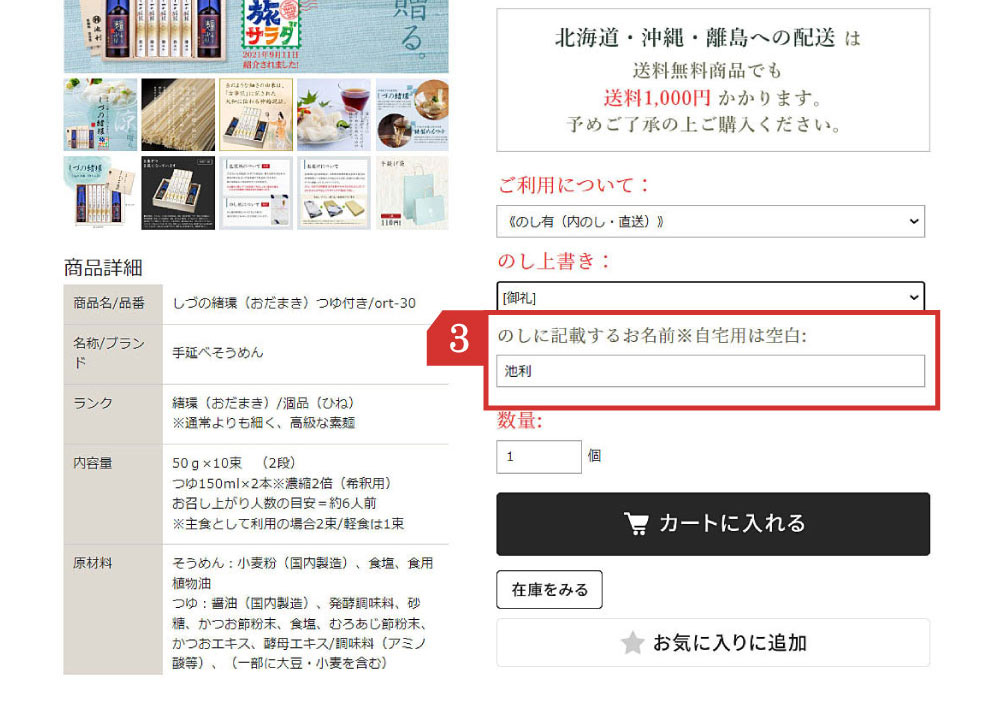

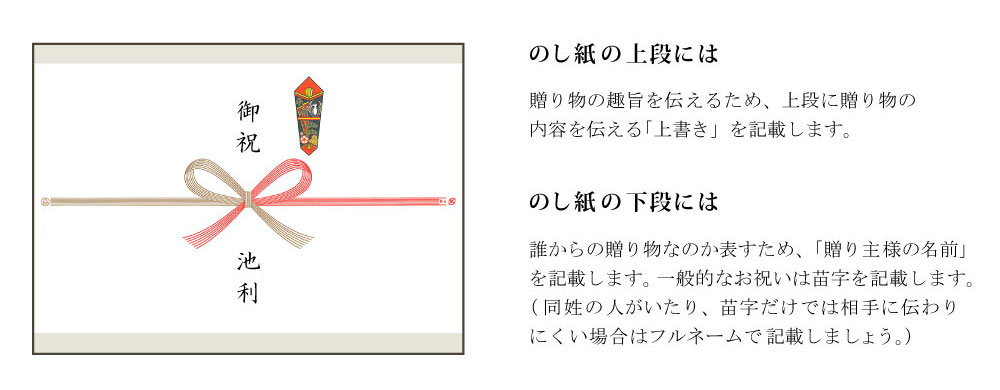

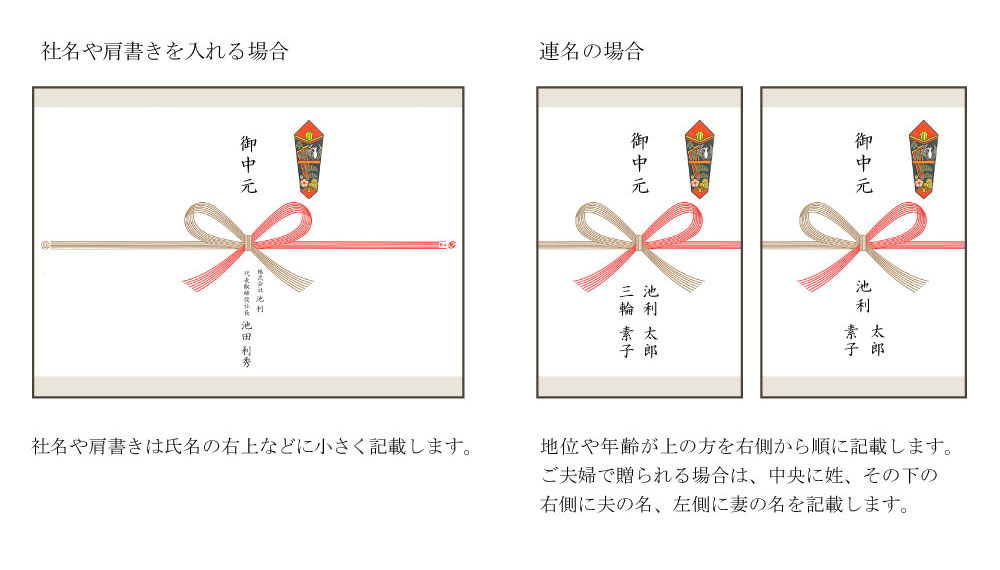

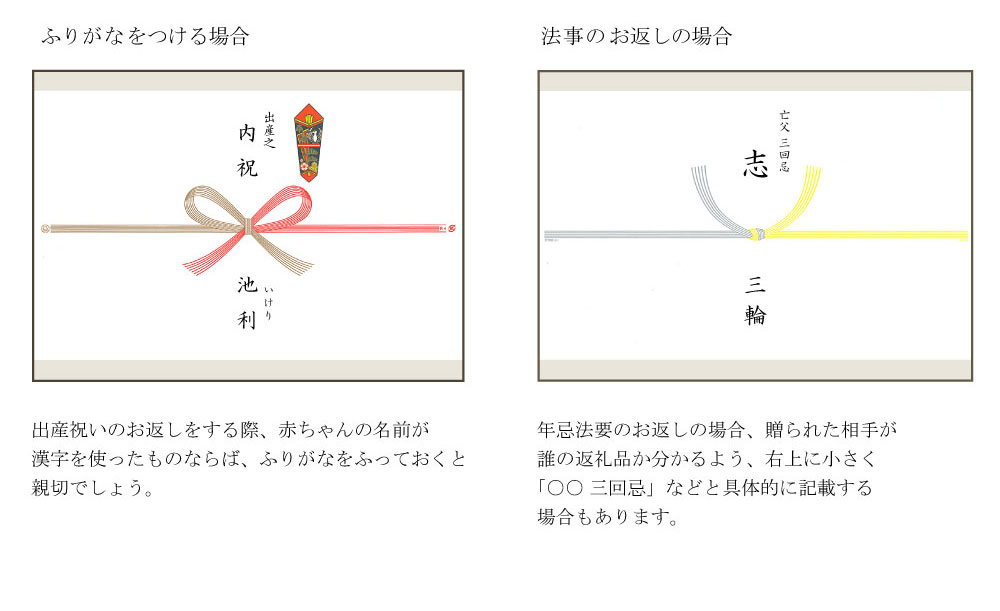

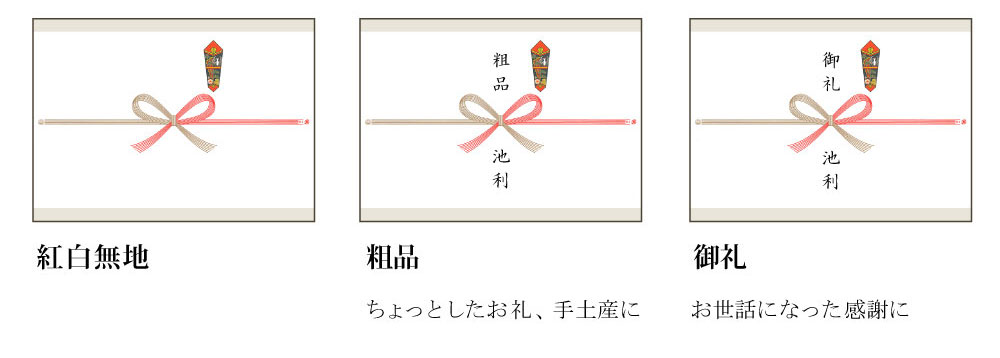

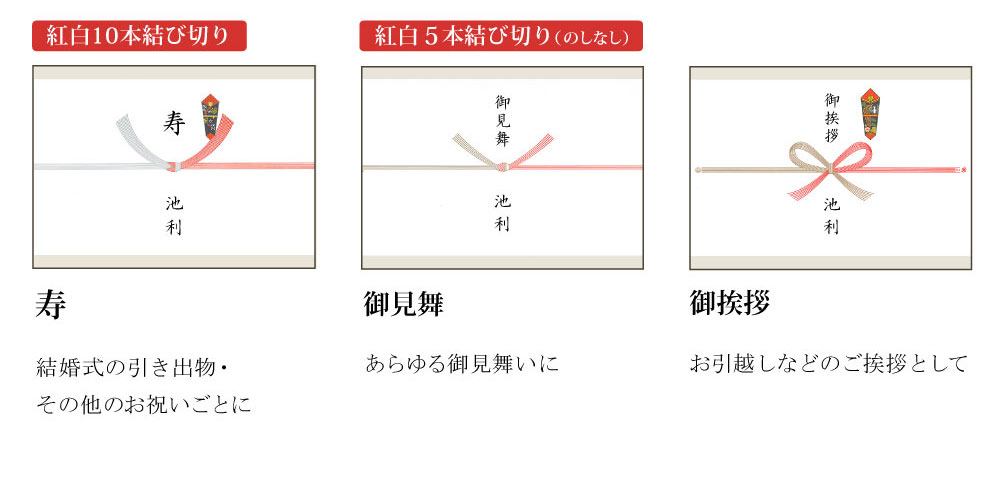

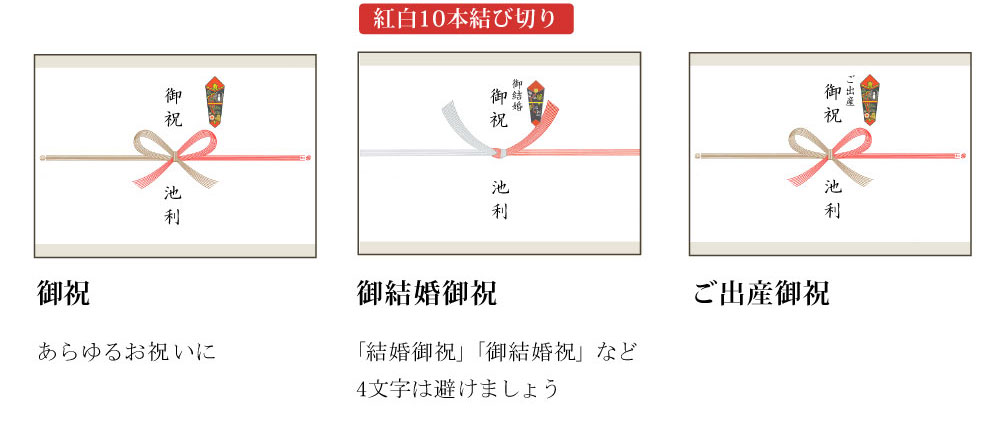

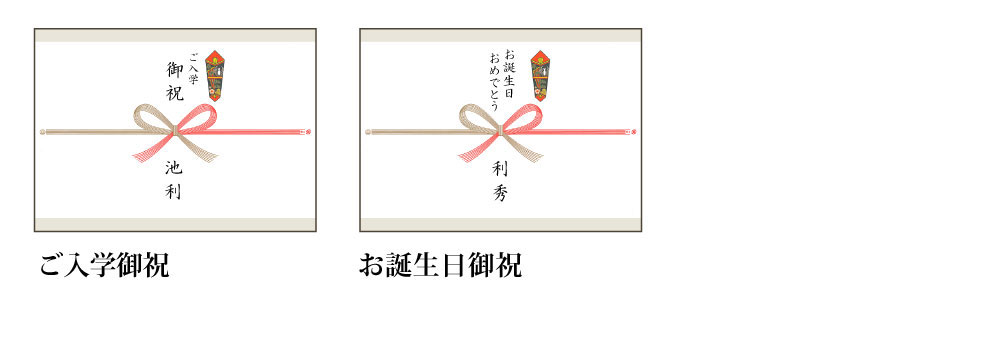

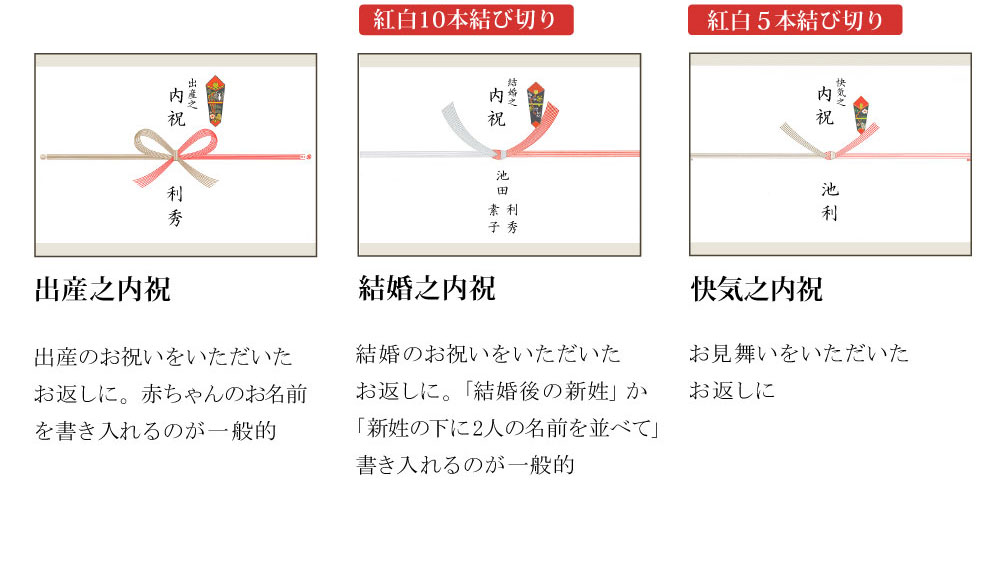

持参して手渡しするときは外のし |

|

宅急便などで送るときには控えめに内のしという場合が多いようです。 |

※ちなみに外のしとは、包装紙で品物を包んだ上からのしをつけること。

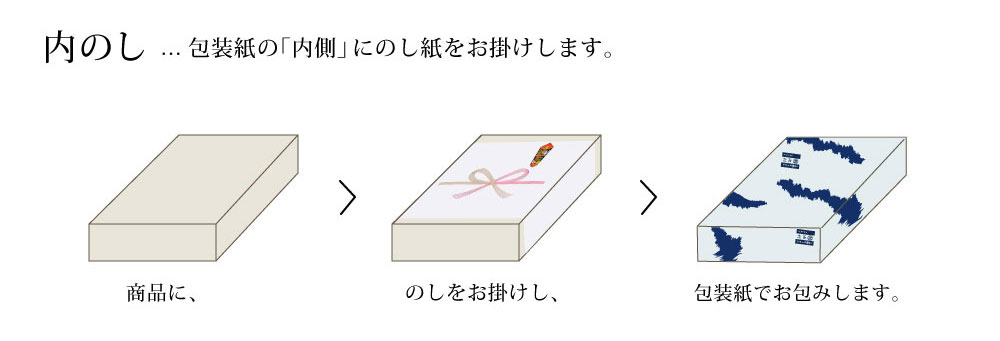

内のしとは、品物に直接のしをつけ、その上から包装紙で包みます。

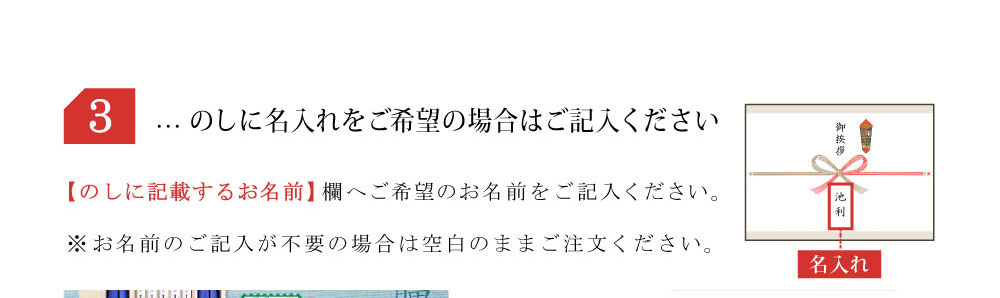

お礼の品です、という体裁にしたい時には、 のしの表書きも上段を「御礼」「お礼」 などとします。

お中元には日頃の感謝の気持ちを表す意味がありますので、 贈り手、受け手のいずれかが喪中でも問題ありません。但し、 初七日が終わらぬうちや、法要の日に持参するのはやはり 避けた方が良いでしょう。

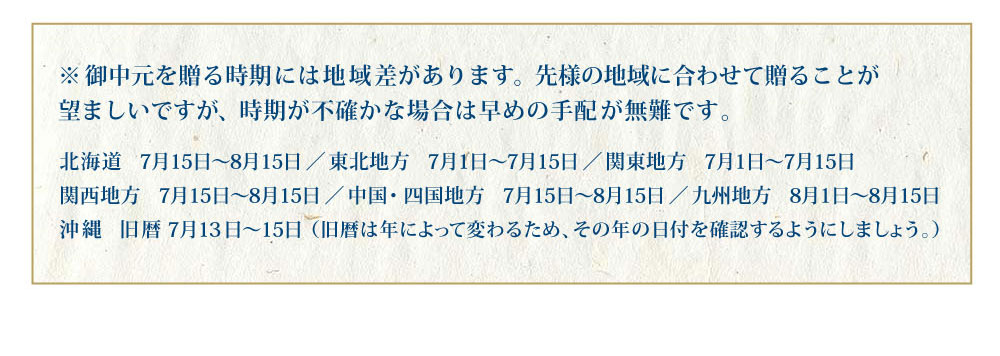

| 時期 | 関東エリア | 関西エリア |

|---|---|---|

| 7月上旬~7月15日 | 御中元 | 8月15日までは御中元 |

| 7月16日~立秋(8月7日頃) | 暑中お見舞い | |

| 立秋過ぎ~9月上旬まで | 残暑お見舞い | 8月16日~9月上旬まで 残暑お見舞い |

※上記は関東地区を中心とした、平均的なお中元の時期。

もし贈る時期を迷う場合は、関東、関西の時期が重なる7月上旬から15日頃に贈りましょう。

うっかり忘れて時期を逸した場合には、暑中お見舞い・残暑お見舞いとして贈ります。

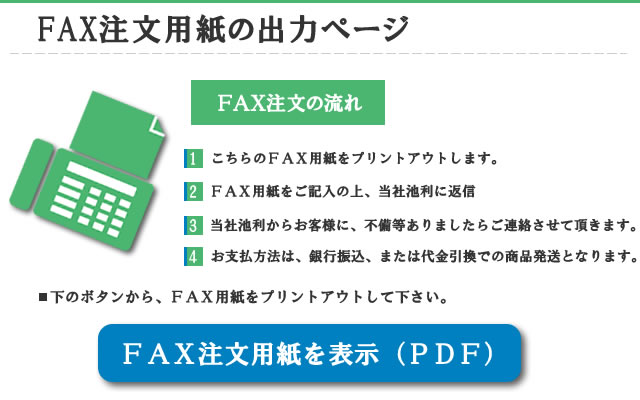

電話・FAXでの申込はこちら

FAXでの申込はこちら

※ファックス用紙が正しく表示されな場合や、複数に送付をご希望で

FAXをお持ちでない場合はお気軽にメール、お電話にてご連絡下さい。

※InternetExplorer(IE)での印刷について、「ポップアップブロックを有効にする」の

チェックボックスを外して印刷を行ってください。

※正確なご記入をお願いいたします。

※お電話・FAXでのご注文は別途配送料が必要となります。

ネットでご注文の場合配送料無料。一部商品・地域を除く。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MAIL→shopmaster@ikerishop.com

TEL→0744-43-2421

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-法人様、企業様のギフトの場合-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

法人様の大量のギフト注文の場合、FAXのご注文で一括でお受けすることも出来ます。

複数のご送付先で、大量のご注文となる場合は、FAXにて、ご注文ください。

大量のご注文の場合、お支払いは銀行振込(先払)となります。 入金確認後の発送となりますので、ご了承ください。

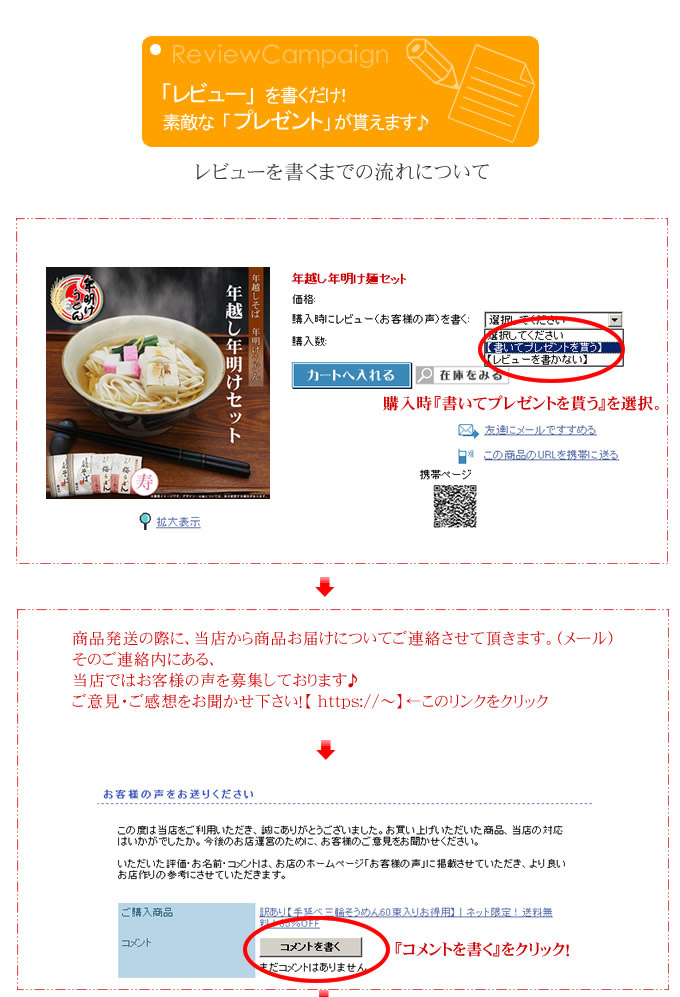

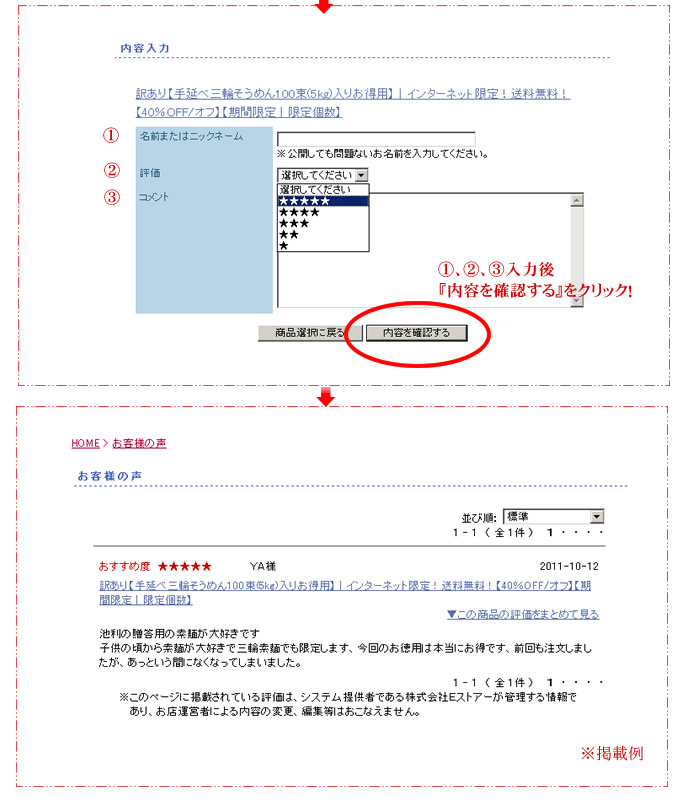

レビュー(お客様の声)について